Кракен ссылка на сайт

Представлено 4 варианта: «Простой» (Simple) обычная покупка/продажа, «Промежуточный» (Intermediate) с возможностью маржинального трейдинга, «Расширенный» (Advanced) можно использовать дополнительные возможности, а также «Трейдерский» (Charting Tools) работа на профессиональном терминале с максимальной функциональностью. В 2016 года была заключена стратегическая сделка на покупку американской биржи Coinsetter. . Вторая стадия (Tier 2) нужна информация о прописке. Такая система практиковалась годами на даркнет-маркете hydra и будет практиковаться и далее на даркнет-маркете kraken, мало того, специалисты, работающие по этому направлению остаются те же и квалификация рассмотрения спорных ситуаций будет на высшем уровне. Когда трейдер заинтересован в продолжительной работе с биржей Kraken, чтобы зарабатывать или менять криптовалюту, предлагается сразу проходить все уровни проверки. Достаточно качественная и быстрореагирующая техподдержка. Зайти в «Финансирование» (Funding). Почему предпочитают её солидные инвесторы, опытные спекулянты и многочисленная аудитория новичков, намеренная добиваться финансового триумфа, торгуя биткоином и альткоинами? Все криптовалютные биржи, как и проект Kraken, характеризуются типичной особенностью на таких торговых площадках первая часть трейдинговой операции являет собой обменное действие. Именно эта ситуация кардинально изменила перспективы криптовалютной биржи Кракен. Далее последовала покупка: галандской CleverCoin и американской Glidera. Посредством чата и email можно своевременно разрешать форс-мажорные ситуации, получать консультативную помощь, уточнять рабочие моменты. Ответ на вторую часть вопроса однозначно простой - запрещённые товары, а вот ответ на первую не так прост, как кажется на первый взгляд. На криптобирже возможен ввод/вывод фиатных валют. Предположим, трейдер приобретает 10 monero за 0,17 XBT или за 1108,9 USD. После проверки будет соответствующая отметка: Пополнение счёта m Чтобы пополнить торговый баланс Кракен, следует перейти в раздел «Депозит» (Deposit кнопка которого размещена сверху справа на основной странице аккаунта в личном меню пользователя. Было доверено также возмещать утраченные пользователями криптомонеты или компенсировать утрату фиатными деньгами, если будут соответствующие заявки. Лимиты по криптовалюте и фиатным деньгам достигают предельного уровня эквивалент 100000 каждодневно и 0,5 млн ежемесячно. И в случае возникновения проблем, покупатель сможет открыть диспут по своему заказу, в который он также может пригласить модератора. Однако, сначала эти разделы можно игнорировать, а концентрация внимания требуется на вкладке «Пройти верификацию» (Get Verified). На бирже криптовалют Kraken широко известный Биткоин представлен не совсем типичным тикером XBT. Помимо «New order» в торговом функционале размещены кнопки перехода в важные разделы: «Краткий обзор» (Overview) информация по активным ордерам, торговому балансу и ситуации с маржинальным трейдингом, если вовлечено кредитное плечо. После открытия, программа самостоятельно настроит соединение. Та же ситуация касается и даркнет-маркетов. Ethereum, Bitcoin, Tether, Cardano, Litecoin, EOS. По образу и подобию этой площадки созданы остальные. Указать индивидуальный наркотиков логин. Дождаться системного сообщения на виртуальную почту. Вероятно, не так просто поручили специалистам и руководству Kraken детальное изучение, а также раскрытие фактов кражи Bitcoin с персональных счетов её клиентов. К примеру, спекулянт, внёсший на торговый депозит 1200, торгуя с плечом, может распоряжаться максимум 6000. VPN ДЛЯ компьютера: Скачать riseup VPN.

Кракен ссылка на сайт - Kraken at зеркало

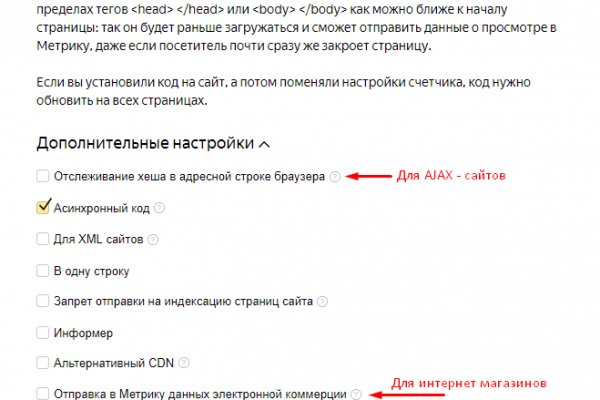

Серверы Kraken контролируются круглосуточно и находятся под защитой вооруженных охранников, а группа экспертов по кибербезопасности регулярно проверяет наличие потенциальных уязвимостей. Это будет худшая цена для выхода. В целом, комиссия за вывод средств для большинства криптовалют довольно низкая, за исключением usdt (5 за вывод). Для создания аккаунта нужно придумать пароль (используйте сложный пароль, старайтесь не использовать старые пароли повторно) и подтвердить свою почту. Заключение Пройдя испытание временем, Kraken остается одним из лидеров среди криптовалютных бирж в вопросе безопасности. Список наблюдения Можно будет уже во время торгов быстро переключатся между криптовалютами. Трейдер должен заполнить две цены для стоп-ордера: стоп-цену и лимитную цену. После этого указать цену, это цена триггера. Верификация на Kraken Как и многие популярные криптовалютные биржи, Kraken соответствует правилам KYC/AML. После достижения нужной цены, будет отправлен лимит ордер на выходи из убыточной позиции. Настройки аккаунта на Kraken Вы можете изменить пароль, скопировать публичный идентификатор аккаунта, изменить почту, язык, часовой пояс, настроить автовыход. Всего - сколько всего вы получите за сделку. Действие - В поле действие выбираете что вы хотите сделать, купить или продать. Используйте в пароле строчные и заглавные буквы, символы и цифры, чтобы его нельзя было подобрать простым перебором. Отзывы о бирже Kraken На нашем портале доступны отзывы по бирже криптовалют Кракен. Биржа Kraken немного нестандартно сделана, в отличии от других популярных бирж. Какие есть ордера мы поговорим ниже. Список активов, доступных к OTC, периодически корректируется. Про уровень лимит на вывод криптовалюты увеличивается до в день, эквивалент в криптовалюте. Становится доступна работа с фиатными валютами: депозиты и выводы до 100 000 в день и до 500 000 в месяц. Рыночный ордер исполняется по текущим ценам в стакане заявок и забирает ликвидность из него. Следует помнить, что Kraken будет каждые 4 часа снимать плату за открытую маржинальную позицию в размере.01-0.02. Можно выбирать простой и расширенный вариант.

Onion/ - Psy Community UA украинская торговая площадка в виде форума, наблюдается активность, продажа и покупка веществ. Менее популярные торговые пары имеют проблемы с ликвидностью, поэтому, опять же, это не лучший вариант для тех, кто работает с малоизвестными цифровыми активами. Биржа Kraken сегодня пример успешной площадки торговли криптовалютой. Vabu56j2ep2rwv3b.onion - Russian cypherpunks community Русское общество шифропанков в сети TOR. Onion - Onion Недорогой и секурный луковый хостинг, можно сразу купить onion домен. Вы можете добавить дополнительные степени защиты и на другие операции: переводы, трейдинг, глобальные настройки с помощью мастер-ключа. Нажмите кнопку подтверждения (например, при покупке Bitcoin Cash (BCH) в обмен на доллары это будет кнопка с текстом Buy BCH with USD). Возьмите фонарик, поскольку вы собираетесь углубиться в более темные части Интернета. Kraken channel - даркнет рынок телеграм 10 594 subscribers Информационный канал теневого рынка кракен, вход - зеркалаонион. Поэтому вам нужно самостоятельно у какого-нибудь блока отметить эту опцию. Выбрать необходимую валюту. Обязательно актуализируйте перечень доступнух к OTC-торговле активов перед крупной сделкой. При новой регистрации: К сожалению, из-за чрезвычайно высокого спроса мы не принимаем новые клиентские аккаунты в течение короткого периода времени. Ограниченный ассортимент вариантов вывода фиатных денег с биржевого счёта. Люди качали книги, фильмы, игры, сериалы и даже учебники и подчас даже не задумывались, что нарушают закон. Он назначает задачу клиенту, а не серверу, устраняя любую уязвимость, связанную с сервером. Обязательно сохраните бэкапы Двухфакторная аутентификация на вход теперь активирована. Совершать конвертационные либо спекулятивные операции, вносить средства, выводить фиат с криптовалютой позволяется пользователям, прошедшим соответствующие стадии подтверждения личности. Фьючерсы Kraken Фьючерсы Кракен - приложение для торговли фьючерсами. Например библиотеки, литературные журналы. Без перерыва на обед и в туалет сходить. Долларовая доходность будет зависеть от цены самого актива. Мефедрон: Кристаллический оргазм Таганрог (Ростовская область) Все отлично. Если все, что вам нужно это замаскировать свою личность в сети или незаметно попасть на заблокированный сайт, вы можете выбрать предназначенный для этого сервис из списка ниже. Выбрать способ покупки (где Market текущая рыночная цена покупки/продажи актива, а Limit - цена, установленная по собственному усмотрению). Это надежный инструмент для обмена сообщениями, в котором вы копируете/вставляете текст или изображение и отправляете их адресату. Нужно указать цену Лимитный тейк профит - то же самое что и рыночный тейк профит, но в рынок отправляется лимитный ордер. Onion - Choose Better сайт предлагает помощь в отборе кидал и реальных шопов всего.08 ВТС, залил данную сумму получил три ссылки. I2P не оригинал может быть использована для доступа к сайтам. Onion - Нарния клуб репрессированных на рампе юзеров. Такая система практиковалась годами на даркнет-маркете hydra и будет практиковаться и далее на даркнет-маркете kraken, мало того, специалисты, работающие по этому направлению остаются те же и квалификация рассмотрения спорных ситуаций будет на высшем уровне. Просмотр. Но сеть изначально создавалась для военных и спецслужб. Далее "Фьючерсы". Чтобы ваш сайт ещё больше отличался от конкурентов; Расширение автоматизации SEO; Дополнительные обучающие материалы по маркетингу SEO;Интеграция с Яндекс. Практически с момента своего появления, криптовалюта стала главным платежным средством на теневых площадках сети. Если взглянуть на этот вопрос шире, то мы уже это обсуждали в статье про даркнет-рынки. Кардинг / Хаккинг Кардинг / Хаккинг wwhclublci77vnbi. После того, как вы что-то загрузили, это остаётся в сети навсегда. То есть, если у вас есть 1 000, то можете добрать нужную сумму у биржи до 5 000. Для стейкинга на Kraken, выбираются активы в вашем спот-кошельке. Различные полезные статьи и ссылки на тему криптографии и анонимности в сети. Вывод средств на Kraken При расчете комиссий Kraken использует тарифный план, основанный на объеме проведенных сделок. Onion-ресурсов, рассадник мошеннических ссылок. My-Proxy Сайт m/ Анонимайзер My-Proxy предлагает пользователям простой и понятный интерфейс, может разблокировать все сайты, и не даст отследить вас различным трекерам. Мы уверены, что у вас все получится! Возможно, рациональнее будет предварительно купить криптовалюту и затем уже пополнить именно криптовалютный счет. Ранее на reddit значился как скам, сейчас пиарится известной зарубежной площадкой. Продолжение доступно только участникам Вариант. Многие люди загружают Тор с целью попасть туда.

Kraken зеркало kraken dark link